|

第2章 マ リ

|

|

「ノンモのことを話してくれませんか。」

「ノンモはとても重要な『神』なんだ。」 「重要なのはわかっています。で、どんな?」 「ノンモの何を知りたいんだ?」 「ガイドはあなたです。まず話してください。」 「ノンモはドゴンの神話で、とても重要な役をしているんだ。」 「それはわかっています、で?」 英語は大丈夫だけれど、どうも話の要領を得ない。とはいっても、別にノンモのことを聞き出したいわけではなかった。なのにそれにこだわったのは、実はその名前くらいしか、私の知っているものがなかったからである。 モプティでは結局、何らガイド事情の情報を仕入れることの出来なかった私、比較の為の予備知識は皆無に等しく、ガイドの良し悪しを判断するにも、条件や値段を交渉するにも、これでは相手の言いなりになりかねない。 そこで、いかにも知っていそうな素振りで、うろ覚えの精霊の名を出して、それを相手がどれだけ整然と説明してくれるかで、まずはその人のガイドとしての質を見極めようという作戦なのである。 「じゃ、今日はこれくらいで宿に帰ります。」 私は暗くなりかけている空を口実に、席を立った。あわてなくても、どうやら他にも英語を話すガイドはいそうだ。明日もう一日、ここに泊って、ゆっくりガイド選びの日にあてよう。それでなくても1日で去るには、少々もったいないバンディアガラなのだから。 「彼はダメか?」 道に出た私を追って、マーボーはそう聞いてきた。歳の頃は30くらいだろうか、今日の4時、このバンディアガラのターミナルで、ミニバスを下りた私のすぐ横に寄って来て、何も言わずに屋根から荷が下ろされるのを見上げていた。 おそらくガイドか何かだろうと思ったのだが、あの熱心なモプティの人たちに比べると、ずいぶんと控えめで、リュックを担いで歩き出して始めて「オーベルジュ・カンサイ?」と聞いてきた。 だいたいリュックを担いだ旅人はそのホテルに向かうのか、私もそのつもりだったので、彼と一緒に広場を後にした。

道も土壁も、赤茶っぽいバンディアガラの町は、傾きかけた夕陽に照らされて、なおいっそう赤く染まって見えていた。

|

バンディアガラのモスクからホテル・カンサイへの道

|

|

モプティの南東約100kmに、長さ200kmにもわたってのびる壮大なバンディアガラの断崖。その断崖にへばりつくように点在するドゴンの村々は、1948年に出版された、フランスの民俗学者マルセル・グリオールの本「水の神」によって、一躍有名になった所である。

その中で紹介された、盲目の老賢者オゴテメリーとの対話は、それまで未開と思い込んでいたアフリカ世界に、整然と組織された神話体系のあることを明らかにし、当時の西欧世界に衝撃を与えたという。 勿論、数日で通り過ぎるトレッキングで、そんな神話世界は体験しようがないのだけれど、それでもちょっとした異次元を歩くようで、少々ワクワクするものを感じてしまう。 けれどその前に、厄介な問題を解決しなければならなかった、ガイドを誰にするかという問題を。 彼マーボーは、オーベルジュ・カンサイへの道を案内する途中、ガイドの話は何ら切り出さなかった。 けれど部屋に荷物を置いて下りた庭の食堂にまだ彼は居て、少し早めの夕食を待つ間に「ガイドですか?」と話を向けると、待ってましたとばかり、がぜん勢いづいた。 彼にもノンモの事を聞いてみたのだが、なかなか整然と詳しい。彼なら大丈夫と話を進めかけると、実際に行くのは彼ではないという。彼の仕事は、いわゆるガイドの斡旋のよう。 じゃ、実際に行く人と話してから決めたいと、この「面接」の運びとなったわけである。 結局、ホテルに帰った後、マサドゥなる別の若者がやって来て、よく整理された知識を披露してくれた。この彼なら大丈夫と心に決めたのであったが、肝心の値段交渉が残されている。 マーボーの提示する額は、3泊4日のトレッキングで、13万フラン(\26,000)だと言う。多く見積もっても1日2万と考えていたから、そのギャップは埋まりそうになく大きい。 高いと首を振っていると、いくらならいいのだと聞くので、1日17,500フラン(\3,500)だと、ガイドブックの高値を言ってみたのだが、笑ってしまって全然受け付けない。 仕方ないので、どれだけ高くても1日2万だと頑張って、ようやく3泊4日10万の提示を引き出した。 明細を聞くと、ガイドの人の経費は全て私持ちで、断崖までの車代が往復2万、宿泊が3晩で9千、食事が4日で2万4千、村と首長への贈り物が1万2千、ガイド料が1日1万4日で4万、しめて10万と5千だが、5千をサービスして10万にすると言うのである。 それでも2万のオーバーは埋まりそうにない。

いずれにせよ、もう1日ここで過ごすことを決めたので、彼が本当にミッションカルティラルの人間かどうかも確かめたくて、明日その事務所で決めることにしてその日は別れた。

|

ちょうど翌日は月曜日で、バンディアガラの市の日。通り一杯に大変なにぎわい。写真は市に来る人を相手の揚げ物のおやつ。まあ日本で言えば、縁日のたこ焼き屋さんといったところでしょうか。

|

|

次の日、バイクで私を事務所まで運んだ彼は、ガイドのマサドゥも呼んで来ると再びバイクにまたがった。

チャンス! 私はミッションカルティラルの事務所に入って行き、マーボーなる人物が確かにここの人間か聞いてみた。すると、そのうちの一人が、私を所長の所に案内してくれる。願ってもないこと。 クーラーのきく一室に陣取る50歳くらいの所長さんは、ガイドのマサドゥは知らないけれど、マーボーは確かにここの人間だと保証してくれた。 で、ついでに、少々気がひけたけれど、ガイド料を聞いてみたら、すべてパックで1日15,000フラン(\3,000)が標準だと、はっきりおっしゃる。これは強い味方。 礼を言って出てくると、マーボーとマサドゥが玄関に居た。さっそく庭の木陰で所長の話をすると、それはグループの話だと取り合わない。 もう一度事務所に戻って所長に確認すると、グループでも一人でも同じだと頼もしい言葉。マーボーと話してくれないかと彼の好意に甘えてみると、快くOKしてくれ、願ってもない展開に。 かくして3人で話すことになったのだが、やはり所長の力に押されたのか、マーボーも最後には、断崖までの交通費別で、所長の言う1日1万5千を渋々OKした。 けれど建物を出ると声を落として、「この額では我々は手を引くから、誰か他の人を探してくれ。」と言い出してしまう。 ここは押さず引かずあわてず決裂させず粘るしかない。「食事も宿もこちらが出すのだから、グループとの出費の違いは、交通費ぐらいだろう」といかにも理屈っぽく話をもっていってみた。 勿論、問題なのは出費ではない、彼らの総収入が、一人とグループでは違うのである。 マサドゥは私の話に乗って反論しようとしたけれど、さすがにマーボーは交渉のベテラン、"Don't talk too much!"とマサドゥを制して乗ってこない。理屈じゃなくて、あなたの払うか払わないかの選択の問題だと言うのだろう。 結局、粘りあいの末、ガイドのマサドゥの取り持ちもあり、1日2万でどうかと言い出した。 待ってましたとばかり、交通費込みならOKと即答すると、ちょっと妥協しすぎたと思ったのか、「断崖までは乗合タクシー、それに首長へのギフト5千フランは別」と急ぎ付け加えた。 けれどそれくらいはOKせざるを得まい。かくて3泊4日のドゴンのトレッキング、すべてパックで85,000フラン(\17,000)と、何とか予算近くに収まって、私にはハッピーエンドの幕となったのであった。 |

バンディアガラの南を流れるNyame川からそれぞれの家へ、洗濯帰りの女性達。

|

|

第2章 マ リ

|

|

断崖の南方カニ・ボンゾに、〈穴掘り人〉によって最初のレベの祭壇が築かれた。すなわち運んできた土を置き、その上に石を立て、壁土で覆ったのである。…

「水の神」せりか書房

「じゃ、今から特別にカニ・ボンゾの村を案内するから。」 そう言ってマサドゥは、休憩していたレストランの長椅子から立ち上がった。レストランといっても、何本もの曲がりもそのままの木を柱に、日除けの屋根をつけた中庭。 昼食はどうもマサドゥが持ってきたライスを、そこの人が料理してくれたもののよう。出してくれたデザートも、朝方バスを待つわずかな間に、彼がバンディアガラで仕入れたマンゴ。 そう、断崖まではどうしても、タクシーで片道10,000フラン(\2,000)かかると頑張っていたのに、乗ったのはギュウギュウのミニバス。 けれどそのミニバス。今までのバス待ちの苦労がまるでウソのように、待って15分もしないタイミングで現れた。 今朝、用意は済ませていたものの、ホテルの人がなかなか現れず、チェックアウトに手間取っていた7時5分前、ガイドのマサドゥはホテルに現れた。 約束をしたのが7時だから、当たり前なのだけれど、妙に律儀な人間に思えてしまう。いや、そればかりか、なんだかいやに急いでいる。 トレッキングに持っていかない荷物をフロントに預けていて、少々手間取ったとはいえ、5分と遅れてはいないのに、ホテルを出たマサドゥの足がいやに速い。 何をそんなに急いでいるのかと思ったのだが、このバスの時間を気にしていたようだ。昨日だいぶ値切ったから、これで経費をうかす作戦なのだろう、運賃は高くてもタクシーの1割するかしないかくらいだろう。 契約と違うではないかとは思ったけれど、降りる場所も彼まかせの気楽な移動、2人だけのタクシーより、皆とワイワイの方が、むしろ私は面白い。 それに、マサドゥはドライバーと交渉して、助手席を確保してくれた。既に一人座っていて、そんなにゆったりではなかったけれど、ここはいわば特等席。「じゃぁ、後ろに乗っているから」と、彼は一般席に体をねじ込んだ。 で、それは良いのだけれど、第1の訪問地のはずの、崖の上の村ジギボンボでも、マサドゥから降りる合図がない。 昨日の交渉時、訪問地のすべてを、わざわざノートに書き出してもらって確認したのだから、きっと降り口は別の所だろうと思って乗っていると、そのままバスは、坂を下って第2の訪問地カニ・コンボレに着いてしまった。 |

バスはバンディアガラの断崖の急勾配を下ってカニコンボレへ。

|

|

妙に思って「ジギボンボは?」と聞くと、「あそこは面白くないからとばした」と言う。 タクシーがバスになったのはむしろ歓迎でも、この省略は困る。けれどこれから4日間行動を共にする2人、初日から気まずい関係になっても困るので、やんわりと、けれどとても残念そうに、見たかったことを伝えると、かわりに食事の後で、予定外のカニ・ボンゾを案内するからということになった。 とはいえ、カニ・ボンゾもカニ・コンボレもほとんど一つの村に思える隣同士。 村の家々の材料となったのだろう、日干し煉瓦の土を採り進んで、池のようにゴソリとえぐられた穴の向うには、茶色の土壁で造られたモスクが見える。水の神の国を求めて来たのだけれど、今はほとんどがムスリムになっているらしい。 日陰でコーランを習う少年達の横を通り、少女が水を汲む井戸の過ぎて、土壁の家々を巡り、ドゴンの人たちが、このバンディアガラの断崖につくった初めての村という、カニ・ボンゾを一回りした。 |

カニコンボレの隣は、この断崖にドゴンの人たちが最初につくった村カニボンゾ。日干し煉瓦をつくって、大きな池のように地面がえぐられていた。正面に見えるのはイスラムのモスク。

|

|

「コーラの実、持っている? 老人達に配りに行くから。」 レストランに戻ってマサドゥは、そう言って私に土産の用意をさせた。 ガイドブックにも言う「村の老人」というのが、いまひとつのみこめず、村を治める長老かなにかかと、少々緊張したのだけれど、案内された屋根の下で休んでいたのは、見たところただのお年寄り。 「ボンジュール」と言ってコーラの実を渡すと、3人それぞれ、まるで宝物のように両の手で、かといって、こびるでもへつらうでもなく、至極当たり前のように、たった2個づつのコーラの実を、とても気持ち良く受け取ってくれた。 ちょっと不思議な体験であった。 あたかもそれが当然で、けれどとても有り難い、そんな気持ちが溶け合ったその老人が、とても新鮮に映ったのは、我々が日頃遠慮の文化の中に生きているせいなのだろうか。 この当たり前という態度、一見あつかましくも見えるのだけれど、それが嬉しさとミックスされると、なんだかとても信頼され、あたかも頼りにされているようで、ちょっとした絆のようなのを感じてしまうのは不思議である。 まさに洗練された挨拶の文化と言うべきなのだろうか。いやいや単に挨拶だけではないのかもしれない。 ひょっとしてそれは、ドゴンの人達の、日頃の老人に対する接し方の現れではないのだあるか。 老人へは敬意の念を、老人からは信頼の証を、もしかして福祉の文化とはちょっと違う関係が、ドゴンの社会にはあるのかもしれない。 「意味がわかりましたよ。ドゴンの人達は、老人を大切に思っているのですね。」 そう言うと、マサドゥは嬉しそうにうなずいた。 |

カニコンボレの村の入り口を歩いていたら、学校の窓から子供達が手を振って呼び入れてくれた。そのまま入ってみると、みんなまだ席についていたが授業はもう終わりのよう。何か話したかったけれど、残念ながら私はフランス語が話せない。

|

|

第2章 マ リ

| ||

|

「ポー?」 「セオ」 「ウディセオ?」 「セオ」 「ウニャンセオ?」 「セオ」 「イウゲセオ?」 「セオ」…

テリーの村の土塀に囲まれた屋敷に入って、いったいいつ終わるのかと思うほど続くドゴンの挨拶。気のせいか、マサドゥの返事も、だんだんなげやりに聞こえてしまう。 一体何を言っているのかと聞いてみたら、「お元気ですか?」「はい元気です」「お父さんはお元気?」「元気です」「奥さんはお元気?」「元気です」「息子さんはお元気?」「元気」…と、家族一人一人の様子を確かめ合うのだそうだ。 いや、そればかりではない。「お宅の山羊は元気?」「はい元気です」「牛は元気?」「元気」…と、家畜の心配まで延々と続くという。 「実際は元気でなくても、元気だと言っちゃうけれどね。」 マサドゥは自分でもこの長いドゴンの挨拶に、少々あきれているといわんばかりに、そう白状して笑って見せた。

まだ日暮れには少々時間のあるテリーの村。トレッキングというから、どんな山道を歩くのかと少々心配もしたのだが、カニコンボレからの道は、断崖の下の平坦な1時間。 今日はここで泊りだと言うから、第1日目に歩いたのはたったの3km。意気込んだ分、少々拍子抜けの感じで、私も一通り挨拶を交わした後、写真を撮って来るからと屋敷を出た。夕食までにはまだ時間がある。 テリーの村の際にそびえる、バンディアガラの断崖は、堆積層の横線を何本も積み重ね、北西の空一帯にほとんど垂直の壁をつくっていた。 見上げる高さ、このあたりは200mくらいなのだろうか、当初ドゴンの人達は、外敵からの危険を避けるため、住みにくいその絶壁の中間に、わざわざ村をつくったのだそうだが、そのドゴンの人たち以前に住んでいたという、ピグミーの人達の住居跡も、その中腹にまだ残っている。 確かにあそこに住めば、後は絶壁に守られながら、前はどこまでも見渡せる大平原で、敵が近づこうにも、身を隠すすべはないだろう。 | ||

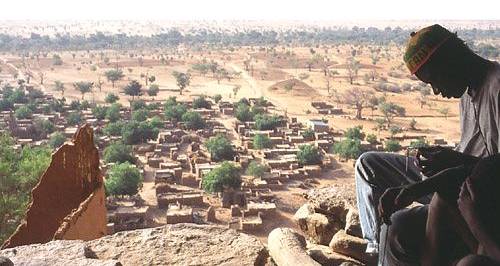

崖の中腹の旧テリー村の住居跡から

| ||

|

その平原の遠くに、牛を追って家路に向かう人影が見えた。ちょっといい風景にも思えて、カメラを向けてみたのだが、いかんせん焦点距離50mmのレンズでは、小さすぎる。 それにどういうわけかその人影、牛に背を向けてどんどん離れてしまい、写真として納まりが悪い。仕方なく諦めて、先ほど我々の来た道を、こちらに向かってくる馬車を待つことにした。 けれど目の隅の、牛を追っていたその人影、どうもこちらに向かって歩いている。いや、そればかりかなんだかその気配、私に向かっているよう。 とはいえ、さほど気にも止めず、露出とピントを合わせて、馬車が良い位置に近づくのを待っていたのだが、目の隅に映るその人影の女性、間近に近づくと、お金をよこせと手を出してきた。 写真を撮っただろうと言うのである。「ノー」と言っていたのだが、ガンとして聞き入れない。 あんなに遠かったのに、まるで目の前ではっきり見たと言わんばかりの自信。ひょっとして我々の想像もつかない視力を持っているのだろうか。 確かにその方角で1枚シャッターを切ったことは切った。けれど、彼女なんて映ってやしない。とはいえそんな事情を説明する言葉を知らない私、悪いことに馬車の男も近くに止まって、私にも払えと加わってきてしまう。 | ||

モデル料100フラン

| ||

|

どうやら手っ取り早く脱出するには、降参が一番のよう。仕方なくポケットを探ったら、コインは250フランしかないので、とりあえず100フランづつ渡したら、渋い顔して去っていった。 そんなひと悶着の後ではあったけれど、通りがかりに、まるで旧知の仲のように、華やいだ笑顔で挨拶をしてくれた女性、10mくらい歩き去ったその後ろ姿を、村の景色に入れてカメラを構えたら、シャッターを切るか切らないかのその瞬間に、重そうな桶を載せたままの頭で振り向いて、えらい剣幕で抗議されてしまった。 ひょっとして後ろにも目があるのだろうかと言いたいタイミング。それにしても、先ほどの笑顔とは、ドキッとするほどまるで別人。 撮ろうとしたのはどちらも、後ろ姿や点描で、表情などまるで見えないものだから、そんなに無作法なカメラマンではないと思うのだけれど、どうもドゴンの村では、そんな理屈は通用しないようだ。 話は余談になるけれど、もしも「人の価値はどうして平等なの?」と問われたら、皆さんはどう答えるのだろう。「神の定め」或いは「人権宣言」。私はむしろ、平等とも優劣ともわからないことこそが、平等の根拠だと思っている。 価値はそもそも、主観に根ざしたもの。人が神にでもならない限り、あなたと私の重さを比べる物差しに、客観性などありえはしない。たとえ多数集まったとしても、それはあくまで多数の主観。 つまり、人知では比較できないのだから、平等とするのが、もっとも合理的だと私は思うのである。 文化もおそらく、そうなのだろう。けれどどうしても、自分達の文化のおかしさには気づかない我々、ついつい押し付けたくなってしまう、どうしてこれくらいダメなのと。 | ||

とてもにこやかな笑顔で挨拶をしてくれたのですけれど…

| ||

|

とはいえ、カメラさえ出さなければ、彼女達はとても気さくに私を仲間に入れてくれた。 井戸で水汲みに専念する女性達にまじって、私も手伝ってみた。バケツ一杯ほどを汲み上げるのにもかなりの労力。それを大きな桶に入れ、頭に乗せて家まで運ぶ。 持った感じ20kg近くはありそうで、さすがに持ち上げる時は、足も少々ふらついて、腕の筋肉もふるえるのだけれど、ひとたび背筋を伸ばしてしまうと、驚くほど確かなバランス。 小さい時から繰り返しているのだろう、10歳くらいの子供も、それ相当の水桶を頭に、お姉さん達の後を追う。 そんな苦労の水だからかもしれないが、宿の隅の、背の高さほどの土塀で区切られた、3畳ほどの一角での、手桶で水をかけながらの「シャワー」は、なんとも気持ちが良い。 とてもさっぱりしたとは言いがたいはずの水洗いなのに、ゴム草履を引っ掛けて出て来た私を、包んでくれたサラサラ感は、何ものにも優るドゴンの歓迎。 それに食事の後、中庭から見上げた夜空も、まるで星たちの話し声すら聞こえてきそうな豪華さ。 枯れ枝を敷いた屋根があるとはいえ、眠るのはそんな夜空に包まれた、素晴らしき中庭の蚊帳の中。乾季のせいか蚊も遠慮がちに、あまり訪れないのも嬉しい歓迎のはからいの一つ。 | ||

|

第2章 マ リ

崖の上の岩は通称エンデタワー

| ||

|

エンデの村から崖を背に200mほど、あてもなく歩いた荒地の上で、写真にしたくなるような風景を求めて、360度ぐるりと見渡していた時のことである、村からこちらに向かってやって来る、一人の男の姿が小さく目に入った。

手を高くかざしたその様子、どうも私に手を振っているよう。おそらく暇つぶしの話でもしようというのだろう。どうせ私も時間のある身、けれどいったい何を話しに、わざわざこんな遠くまで…。 と思っていたのだが、近づくにつれその様子、何かを私に叫んでいる。いやいや、怒っている。それも尋常な怒り方ではない。まるで頭から湯気を出さんばかりだ。いったい何を? 「Big problem!」「Sacred place!」「Come to the Chief!」 次第に聞こえてくる彼の声には、投げつけられるドゴンの言葉に混じって、そんな英語が…。 「もし入ったら、牛1頭では済まされないから。」そう言っていたマサドゥの言葉が、頭の中で点滅をはじめた。 トレッキング2日目、9時にテリーの村を出て、やはり平坦な断崖の下を歩いて1時間、10時に着いたエンデの村で、昼食までの間を少し歩いて来ると言ったら、ここから東へは絶対に行かないようにと、真剣な顔でマサドゥは注意した。 「どうして?」と聞くと、「この村の聖地だから、誰も立ち入ることは許されない。もしも入ったら、大変なことになる。牛1頭ぐらいの贖いでは、おそらく済まされないだろう。」と言うのである。 いったいどんな所だろうと、興味津々で覗こうとすると、「見るのは良いけれど、写真はダメ」と付け加えられた。 けれどレストランの土塀の向うに見えたのは、サッカーボールほどの大きさの、ゴツゴツとした石が、10m四方ほどの場所に、いくつも無造作に置かれているだけのただの空き地。 へーこれがと、少々ガッカリもしたのだけれど、エンデの人たちにとっては、そこが妖気漂う異次元に見えているのだろうか。

「他に何か注意は?」そう聞くと、 そう言って、反対方向に両手を開けて確認し、その方向に出て来たのだが、ここまで村から離れることは、マサドゥも想定外だったのだろうか。 | ||

エンデの村

| ||

|

とにかく急ぎその場を離れ、振り返って見た足の太さほどの木のたもとには、これまた両手に乗るくらいの石2、3個が、置いたのやらただあるのやら、どちらともわからない状態で、半分ほど土に埋もれていた。 とはいえこれは、どこにでもあるこのあたりの荒地の風景。それをなんだかんだと、私には何の落ち度もないはずと抗議したかったけれど、ここはとにかく穏便にと思って、「sorry」と言って立ち去ろうとした。けれどそれでは解放してくれない。 「一人で来たのか?」「いやガイドとだ」「誰だ、モプティのガイドか?」「いや、バンディアガラの」「名前は?」「マサドゥ」 ガイドがドゴンの人と知って、少々語調が平静に戻ったようにも思えたけれど、今から首長の所に行ってどうするか決めてもらうから一緒に来いと、怒りは収まらない。 なんだか大変なことになったみたい。 そのまま逃げ去りたい気持ちはあったけれど、そういうわけにも行かないので、とにかく彼と一緒に村へと戻り始めたのだが、私の頭の中は、どうしたものかと煙が出るほどのフル回転。 いずれにせよ彼らの言葉を解さない私、一人で行っては不利にしか事は運ばないだろう。ここはなんとしてもマサドゥの助けを借りねば…。 そう思って、「行くには行くけれど、まずガイドを呼びに行くから」と言うと、「いや、先に首長の所へ来い、ガイドは後で呼びに行く。」と何故か一歩も引かない。 けれど、はいそうですかと承知するわけにもいかず、村に入った所で私一人右にそれ、レストランに戻ろうとすると、ダメだと立ちはだかる。それを避けて進もうとすると、とにかくここへ入れと、近くの民家へ私を導き入れた。 どうして彼がそんなにこだわるのかわからなかったけれど、彼の嫌がることは、私には有利にちがいないと漠然と期待して、「ここで待っていてくれ、すぐ戻るから」と、引き止める彼を振り切って、強引に屋敷を出た。

「マサドゥ、助けてくれ!」 そう言ってレストランの門をくぐると、何だいといった感じで居眠りをしていた椅子に座りなおした彼、事情を話すと、じゃこれから行こうと頼もしく立ち上がった。 その足で民家に戻って、彼だと引き合わせると、いきなり噛みつかんばかりの激論が始まってしまう、私を全くおいてけぼりにして、2人だけで。 そういえばこんな光景、よく見かけたような気がする。ひょっとして、まず怒鳴り合いから始めるというのが、このあたりの交渉の流儀なのだろうか。 とにかく、マサドゥの通訳でと思っていた主役のはずの私は、なすすべもなくただの観客に、しかも言葉がわからないので、見ているのはいわばある種のパントマイム。 けれどそのパントマイムに私の運命が…。そんなドキドキの後、2人の激論が、少しだけトーンダウンしたかと思うと、「帰ろう」とマサドゥは出口に向かった。 まだ彼は不満げに何かを言っていたけれど、私もついていくしかない。 いったい何だったのだと、歩きながら聞くと、どうもお墓だったらしい。あの石ころが墓標だったのだろうか。 「ところで、首長の所にはいかなくて良いのか?」と確かめると、「ああ、これでOKだ」と彼は言う。なんだかとても重大な「侵犯」で始まったかのエンデ事件、マサドゥの力のねじ伏せで幕といった感じ。 それにしても異なる文化の接触というのは、全くその根を異にするだけに、まるでわかり合えない野生の接触。 自然界はそんな多元を、棲み分けの原理で補っているように見えるけれど、ひとり人類のみは、何かにつけ、征服の原理でここまで突っ走って来たような気がする。 たとえそれが一方の側のいう「善意」だとしても、果してそれが吉なのか凶なのか、私は知らないのだけれど。 | ||

エンデの村の子供たち。左の2人は木の根っこで、シーソー。

| ||

|

第2章 マ リ

| ||

|

「高さはだいたい500メートル」

レストランの外の崖の上から、そう言ってマサドゥは、眼下に広がる大平原の眩しさに目を細めた。 先ほどリュックから出して、日陰のテーブルに置いた温湿計の温度は35℃でも、湿度はなんと11%。陽射しは確かにきついけれど、こうやってじっとしていると、その暑さも、むしろ気持ちも緩む温かさのように感じてしまう。 そんな岩の上の村インデルゥの、少々気だるい静けさに、遅れてやってきたスペイン人3人組の弁解の声が、布に包まれたように少しこもって弾んでいる。 詰め寄る女性を前に、「ノー、ノー、ノー」とカメラを手に首を振っているから、不用意に村人の写真を撮ったのだろう。私はといえば、昨日のエンデ事件以来、すっかりビビッてしまい、情けないほどおとなしい優等生になってしまっていた。 昨夜は、あのエンデの村から更に歩いて1時間のヤバタルゥで一泊し、今日この断崖に向かって出発したのは、朝の8時45分であった。 遠くから見ていると、ロッククライミングでもしなければ越えられそうにないバンディアガラの断崖ではあったが、近づくと1〜2メートルほどの裂け目があって、その間に崩れ詰まった土砂が、人が登れる斜面をつくっていた。 昼なお薄暗いその断崖の裂け目を、スペインの旅人に雇われたポーター2人は、彼らのリュックを頭に乗せ、ゆっくりはかえって疲れるといわんばかりに、人の案内は後のガイドに任せてどんどんと進んでいく。 私も平気を装って彼らポーターを追うものの、次第に息切れが…。トレッキング3日目にして初めて、少々骨のある山歩きの1時間。

やがて我々は、これまでの道とは違って、500メートルの断崖の上を歩いていた。 いまだ完全にアニミズムの中にいるとマサドゥが紹介したインデルゥの村は、そんな崖の上につくられていた。 マサドゥの言う、アニミズムとは、イスラムを受け入れず、ドゴンの神話体系の中にいるという意味なのだろう、村へ入って休憩のレストランまで行く途中に、神殿にあたる聖なる家というのを紹介された。 いくつもの窓のように仕切られた区画を持つ土壁の家、近寄って見ようとすると、マサドゥは驚いたようにあわてて私を制止する。番をしているのだろうか、近くの木陰に座る老人の目もキラリと光る。 そう、奥に鎮座する建物の手前には、あのエンデの聖地と同じような、ゴロゴロと石の置かれた場所があった。

ここに村が出来て以来、幾多となく生贄の血を吸ったのだろう、その石たちは、不気味に黒ずんでいる。物見遊山の観光などもってのほかの、神との交流の空間、村に命を与え続ける聖地なのだろう。写真を撮ることもまた断られてしまった。

| ||

インデルゥの村。三角帽子をかむっているのは穀物庫。右手奥に見える土壁の四角い格子状の家も聖なる家だと思います。紹介されたのはこれと同じようでした。

| ||

|

「ところで、男の割礼や女の陰核切除にはどんな意味があるの?」 多くの禁忌を守る村の雰囲気の中、レストランの木陰に戻ってマサドゥにそんな質問をしてみた。 というのも、あのドゴンの神話「水の神」の中で、とても興味深くずっと印象に残っている言葉があったのである。 それは、「万事がうまくいく規則があるとすれば、それは何もかも2つであることだ。」とオゴテメリィが語るところである。 〈2を得てことは安定する〉、そういえば、男と女や陰と陽、プラス極とマイナス極や2つの政党…、見方によっては2つのバランス、なんだかとても意味深い響きに思える。 オゴテメリィによると、この世の混乱の、そもそもの始まりは、世界のはじめに生まれた神の長子が、双子ではなく単独で生まれてしまったことだという。 その過ちを避けるためノンモは、生まれてくる人の子に魂を2つ与えるようになったのだそうだ、男と女の魂を。 で、成長して社会の構成員としての役割を担うには、どちらつかずの性では都合悪いので、それぞれその反対の性を切除して、性を社会的に固定するのが、割礼の儀式だというのである。 私も子供は両性で、思春期を経る中、どちらかの性の原理を削り落とし、自分の人格を彫り上げていくのだと思っている。 なんだかその後の人生は、その過程で切り捨てた自分を、ずっと探し求めて歩いているようにも思うのだけれど、オゴテメリーの割礼の説明は、そんな内面をも語っているようで、当時ハッとするものを覚えた。 けれどマサドゥは、そんなことには興味が無いようで、「習慣・衛生・性欲の抑制」といった言葉を並べただけで、話はドゴンの結婚の習慣になってしまった。 「ドゴンでは結婚は、みそめた女性の父親にコーラナッツを3個送ることから始まる。父親がそれを受け取れば承諾の印。続いて7kgのコーラナッツを送り、父親はそれを村中に配る。 その後で、布、ズボン、ネックレス、宝石といったプレゼントを贈り、その後合意のサインをする。そしてパーティ。ダンスや飲み食いが催され、めでたく結婚となる。妻は4人までOK。」だそうである。 私は結婚というより、ドゴン社会における、コーラナッツの権威に興味を奪われていた。

ところでこのインデルゥの崖の上で、面白い発見を一つした。それはカラスの背と胸が純白なのである。 イランで女性陣の真っ黒いチャドルにお株を奪われたカラスが、黒い制服を脱ぎ捨て、黒と灰色の粋な柄模様に衣替えしているのに驚かされたという話を覚えておられるだろうか。 それがここでは、「このやろう、服だけならまだしも、中味まで真似しやがって、それならおいらはもっと白いやつを」と言わんばかりに、背のマントと胸のエプロンを真っ白に変えている。 マサドゥは英語でなんというか知らないということであったが、イランのカラスと、模様の位置は同じだし、大きさもカラスで、泣き声もカーカーともガーガーとも聞こえた。こちらではガンガンという名前らしいが、カラスに間違いないと思う。

是非近くで撮りたかったけれど、彼らにも写真は嫌われてしまった。

| ||

純白のマントとエプロンを着込んだドゴンのガアガア(おそらくカラス)。写真は4日目のディュロウにて。イランのカラス

| ||

|

第2章 マ リ

ベニマトの村(Begnimato)

| ||

|

下から見上げていたイメージからは、なんとも不思議な気がするのだけれど、岩肌むき出しのはずの断崖の上も、絶壁の際から少し離れるともう、足の下のいつもの大地。赤茶の土が堆積し、木も生えて、人々は畑も作っていた。

そういえば、崖の中腹の旧住居へ登った時、岩から水が滴り落ちているところが何ヶ所かあったから、この断崖をつくる岩盤は、大きな水瓶のようになっているのだろう。畑のそばには井戸も掘られていた。下の村より数百メートルも上だというのに。 トレッキング3日目の宿泊地ベニマトは、そんな崖の上の「大地」を、数十メートルほど切り裂いた、谷の向うの岩の丘にあった。 下を覗けば、谷は一面の畑。なんと中央には川が流れているようだ。その谷へと水汲みに下りる、女性たちとすれ違いながら、案内された家の軒先の、ミレット(キビ)のスダレで覆われた屋根の下に、リュックを下ろす。

ところで、ミレットの屋根といえば、ドゴンの村には必ずといってあるトグナと呼ばれる集会所、ちょうど日本の藁葺き屋根のように、そのミレットの茎をぶ厚く積み重ね、独特の柱で支えているのだけれど、日本とは違って、雨をしのぐというより陽射しをしのぐのが目的なのだろう、床は傾斜していても、屋根は水平。 それにその屋根までの高さ、決まって胸の高さくらいしかない。だからそれは、屋根というよりむしろ床に見えてしまう。ちょうど高床式の床に、干草か何かが積み上げられているかのように。けれどそこは、村にとっては重要な、老人達の集会所。 この広々としたアフリカで、何を好き好んで床下のような狭い空間をつくって集会所に、と思っていたのだが、説明によると、村の方針を決める会議や、争い事の調停が行われるというそのトグナ、議論に興奮して、立ち上がっての喧嘩になるのを防ぐための配慮なのだそうだ。 その説明を聞いた時、あの噛みつかんばかりの怒鳴り合いから始まった、エンデ事件の交渉を思い出し、さもありなんと思わず口元を緩めてしまった。 | ||

インデルゥのトグナ(togu-na)

| ||

|

「彼が案内するから」 マサドゥは手抜きなのか、それともチップは村の人にという配慮なのか、やって来た男をそう言って私に紹介した。エンデ事件の後遺症の残る私、それも良いかと彼に付いて村を一巡り。 その彼、住居の密集しているところから少し離れた所まで来ると、ここで仮面ダンスが行われるのだと、岩が平らになっているそう広くない平地を紹介した。 有名なドゴンの仮面ダンス、一度は見てみたかったけれど、一人で時期外れに来ている旅人には無理な話。 とはいえ、その仮面は、いろんなところで見せてもらった。おそらくどれも模造品だったのだろうが、昔のままを維持している為か、お面自体はどれも素朴な出来具合。 それをかぶって憑依状態になるというのが不思議なくらいで、仮面は好きな私ではあるが、あまり興味はもてなかった。 けれどもしも実際に、空と岩だけのこの空間で、衣装と共にそれをかぶって踊っている場面に出会ったら、神秘を感じることが出来たのかもしれない。 そんな舞台は、もうあの絶壁のほど近く。来た方角からは、小高い岩の丘の一つに見えたベニマトも、遥かに平原を見下ろすバンディアガラの断崖の上。 平原の村々が、点のように小さく見えていた。 結局我々のトレッキングは、再びその断崖の下へは下りることなく、次の日には、最終地点のドゥロゥの村に入った。

市が開かれる場所だという、腰掛にちょうど良い大きさの石の、ゴロゴロと転がる広大な石畳を通り過ぎて、建物の軒先に入ると、若者6人が我々を迎えてくれた。 マサドゥとは馴染みなのだろう、例の長い挨拶が終わると、それぞれはまた椅子に座り、テーブルに置かれたラジオに耳を傾ける。 聞こえて来るのは、アフリカの太鼓に合わせての、掛け合いのような歌声。なんだか時間の流れが、静かに沈殿しはじめるようなドゴンのお昼時。 けれど横の広場に集まる、ロバの1頭が、何が気に入らないのか騒がしい。仲間に鼻息荒く突っかかっては、後ろ足で蹴り上げて、何かを無理やり認めさせ、次は誰かとあたりを見渡す。 ロバというのは、体に比べて顔が大きいせいか、どうあがいても馬の美しさには勝てないと思うのだけれど、彼ら自身はそうは思っていない、気むずかしい気取り屋さんのよう。 わずかな違いを張り合って、俺が一番と得意になっているような雰囲気をもっている。その仕草を見ていると、人をドンキーと形容する時の、あまり良くない意味あいが、どんな辞書より良くわかるようだ。 | ||

ドゥロウの村も岩の上に

| ||

|

ところで後は、迎えに来るタクシーを待つだけだというから、一人で岩場のほうへ歩いてみた。 村から出、市場の石畳を抜けると、そこはもう、深く切り込まれた断崖の谷。少し下の岩棚では、子山羊が母の乳をさかんにつついているのが小さく見える。そんな光景を包む、音一つない岩また岩。 その岩々にすっかり乾かされた空気のせいで、シャツを脱ぐと、遮ぎるもののない強い陽射しにもかかわらず、暑さはおろか、皮膚感覚さえなくなってしまいそう。なんだか私も、岩の一部になったように。 そんな岩になって10分、20分、おもしろい気持ちを発見した。 ひょっとして時間というのは、流れるでもなく、漂うでもなく、ずっとそこにある絶対の今なのだろうか。まるで動かぬこの固い岩のように。 それは、先行きの不安のフッと消える、不思議な安心感でもあった。桜のはかなさを愛でる文化の中では、ちょっと気づかなかった時間の実感。 なんだかドコンからのお別れのプレゼントのように思えて、少し嬉しかった。 つづく |